"Die

unterzeichnenden Professoren sind der Auffassung, daß

die Kunstakademie einer sie in ihrer Existenz bedrohenden

Krise entgegengeht. Urheber dieser die innere wie die äußere

Ordnung der Hochschule gefährdenden und die Arbeitsfähigkeit

ihrer

Mitglieder in Frage stellenden Entwicklung ist ein Ungeist,

der im wesentlichen aus dem Ideenkreis und dem Einfluß

von Herrn Joseph Beuys stammt. Anmaßender politischer

Dilettantismus, Sucht nach weltanschaulicher Bevormundung,

demagogische Praktik und - in ihrem Gefolge - Intoleranz,

Diffamierung und Unkollegialität zielen auf die Auflösung

gegenwärtiger Ordnungen, greifen störend in künstlerische

und pädagogische Bereiche ein und erniedrigen, bewußt

verletzend, menschliche Werte. Wir bestreiten weder den

künstlerischen Rang von Herrn Joseph Beuys, noch verkennen

wir die von ihm ausgehende Faszination. Diese seine Fähigkeiten

wie auch die von ihm eingenommene künstlerische Position

könnten für die Hochschule von großem Nutzen

sein, wären sie nicht gekoppelt mit einem sich immer

deutlicher dokumentierenden Willen nach Macht und nach potentiellem

Übergewicht innerhalb der Hochschule. Indem er seine

Klasse zum Agitationszentrum macht, benutzt er diese nicht

nur zur Ausweitung seiner Einflußnahme auf unser Haus

und dessen Lehrbetrieb, sondern er benutzt die Hochschule

selbst als ein Mittel zur Weiterleitung seiner Ideen in

die Gesellschaft. Mit Hilfe der Deutschen Studentenpartei,

deren Gründer er ist, hat Joseph Beuys einen bedenklichen

Einfluß auf die Reformbewegung unserer Hochschule

genommen.

ihrer

Mitglieder in Frage stellenden Entwicklung ist ein Ungeist,

der im wesentlichen aus dem Ideenkreis und dem Einfluß

von Herrn Joseph Beuys stammt. Anmaßender politischer

Dilettantismus, Sucht nach weltanschaulicher Bevormundung,

demagogische Praktik und - in ihrem Gefolge - Intoleranz,

Diffamierung und Unkollegialität zielen auf die Auflösung

gegenwärtiger Ordnungen, greifen störend in künstlerische

und pädagogische Bereiche ein und erniedrigen, bewußt

verletzend, menschliche Werte. Wir bestreiten weder den

künstlerischen Rang von Herrn Joseph Beuys, noch verkennen

wir die von ihm ausgehende Faszination. Diese seine Fähigkeiten

wie auch die von ihm eingenommene künstlerische Position

könnten für die Hochschule von großem Nutzen

sein, wären sie nicht gekoppelt mit einem sich immer

deutlicher dokumentierenden Willen nach Macht und nach potentiellem

Übergewicht innerhalb der Hochschule. Indem er seine

Klasse zum Agitationszentrum macht, benutzt er diese nicht

nur zur Ausweitung seiner Einflußnahme auf unser Haus

und dessen Lehrbetrieb, sondern er benutzt die Hochschule

selbst als ein Mittel zur Weiterleitung seiner Ideen in

die Gesellschaft. Mit Hilfe der Deutschen Studentenpartei,

deren Gründer er ist, hat Joseph Beuys einen bedenklichen

Einfluß auf die Reformbewegung unserer Hochschule

genommen. Die studentische Vertretung, deren Mitwirkung und Mitbestimmung

von der Professorenschaft gemeinsam mit den Vertretern der

Assistenten und Dozenten in unserem Hause versuchsweise

eingeführt wird, verfällt zunehmend utopischen

und anarchistischen Argumentationen und wird zum Sprachrohr

dieser Ideologie. Konferenzen arten aus in pseudopolitisches

Geschwätz und provokatorische Kritik, die sich zu unrealistischen

Forderungen steigern, wobei eine offene Feindseligkeit gegen

die parlamentarische Demokratie zutage tritt. Das Kollegium

hat Herrn Joseph Beuys mehrfach - anfangs noch einstimmig,

dann aber über viele Bedenken hinweg - das Vertrauen

ausgesprochen. Angesichts der heutigen alarmierenden Situation

halten wir eine Überprüfung des Vertrauensverhältnisses

für notwendig. Wir selbst erklären, daß

wir Herrn Joseph Beuys unser Vertrauen entziehen müssen."

Die studentische Vertretung, deren Mitwirkung und Mitbestimmung

von der Professorenschaft gemeinsam mit den Vertretern der

Assistenten und Dozenten in unserem Hause versuchsweise

eingeführt wird, verfällt zunehmend utopischen

und anarchistischen Argumentationen und wird zum Sprachrohr

dieser Ideologie. Konferenzen arten aus in pseudopolitisches

Geschwätz und provokatorische Kritik, die sich zu unrealistischen

Forderungen steigern, wobei eine offene Feindseligkeit gegen

die parlamentarische Demokratie zutage tritt. Das Kollegium

hat Herrn Joseph Beuys mehrfach - anfangs noch einstimmig,

dann aber über viele Bedenken hinweg - das Vertrauen

ausgesprochen. Angesichts der heutigen alarmierenden Situation

halten wir eine Überprüfung des Vertrauensverhältnisses

für notwendig. Wir selbst erklären, daß

wir Herrn Joseph Beuys unser Vertrauen entziehen müssen."

Manifest

der Professoren an der Kunstakademie Düsseldorf vom

12 November 1968, unterzeichnet von

Gert Weber,

Norbert Kricke, Karl Bobeck, Walter Breker, K. O. Götz,

Gerhard Hoehme, Günter Grote, Karl Robaschik,  Manfred

Sieler, Rolf Sackenheim

Manfred

Sieler, Rolf Sackenheim

Beuys antwortet

seinen Widersachern: "Ihr fühlt euch gestört,

weil ihr unfruchtbar seid".

Joseph

Beuys war 1961 als Nachfolger Josef Magers an die Düsseldorfer

Kunstakademie berufen worden, obwohl sein ehemaliger Lehrer,

der Bildhauer Ewald Mataré, gewarnt hatte: "Ihr

wollt doch nicht Beuys berufen, der ist doch verrückt".

Bis dahin eher "stumm", entdeckte Beuys als

Akademielehrer die Macht des Wortes, der Sprache. Das

fortwährende intensive Gespräch mit seinen Schülern

wurde zentraler Bestandteil des "erweiterten Kunstbegriffs",

dessen Kristallisationspunkt die "Soziale Plastik"

als gesellschaftliches Kunstwerk ist, das die kreativen

Kräfte des einzelnen mobilisiert und erst die Voraussetzung

für wirkliche Demokratie schafft.

Beuys vertrat

den Standpunkt, dass jeder, der Kunst studieren wolle,

auch Kunst studieren solle. Er ignorierte den "Numerus clausus" und nahm jeden in seine Klasse auf, auch

und gerade diejenigen Bewerber, die seine Kollegen zuvor

abgelehnt hatten. Beuys lehnte das Mappenverfahren ab

und plädierte für zwei, allenfalls drei Probesemester,

um die Begabung der Bewerber auf diese Weise zu ermitteln.

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um seine

Person hatte er zeitweise 400 Schüler. Damit ging

er - recht bewußt - an die Substanz der Akademie.

clausus" und nahm jeden in seine Klasse auf, auch

und gerade diejenigen Bewerber, die seine Kollegen zuvor

abgelehnt hatten. Beuys lehnte das Mappenverfahren ab

und plädierte für zwei, allenfalls drei Probesemester,

um die Begabung der Bewerber auf diese Weise zu ermitteln.

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um seine

Person hatte er zeitweise 400 Schüler. Damit ging

er - recht bewußt - an die Substanz der Akademie.

Bei Beuys

verdichtet sich immer mehr der Ideenzusammenhang einer

"Freien Internationalen Universität" als

einer umfassenden "Sozialen Plastik". Er hat

eine "Freie Hochschule" im Visier, in der die

Studierenden Kreativität als Gestaltung von Freiheit

erfahren können. Unter Ausschluss jeglicher Bevormundung

und Beachtung des Prinzips der Selbstbestimmung sowie

der Angliederung eines internationalen Kommunikationszentrums

sollen nicht nur Künstler und Kunsterzieher ausgebildet,

sondern zahlreiche Disziplinen in vielfältiger Weise

zusammengeführt werden.

Beuys

ist von Anfang an nicht nur Lehrer, "sondern auch

ein rasch und immer stärker ausgreifender Aktionist,

der zwischen Außen- und Innentätigkeit freilich

keine Unterschiede macht. Das heißt: Auch draußen

ist Akademie, und die Akademie ist selbstverständlich

Aktion. Der introvertierte Beuys hat aufgehört zu

existieren" (Stachelhaus). Beuys sagte kurz und bündig:

"Wo ich bin, ist Akademie". Nach einer Auseinandersetzung

beim Festival der neuen Kunst am 20. Juli 1964 in der

Aula der Technischen Hochschule Aachen, bei der der blutiggeschlagene

Beuys ein Kruzifix hochhält, soll der damalige Bundespräsident

Heinrich Lübke gegenüber dem Düsseldorfer

Kultusminister geäußert haben, ein solcher

Mann könne doch nicht Professor sein. Beuys wird

jedenfalls nicht Beamter, sein Dienstvertrag als angestellter

Professor wird von Zeit zu Zeit verlängert.

Beuys

ist von Anfang an nicht nur Lehrer, "sondern auch

ein rasch und immer stärker ausgreifender Aktionist,

der zwischen Außen- und Innentätigkeit freilich

keine Unterschiede macht. Das heißt: Auch draußen

ist Akademie, und die Akademie ist selbstverständlich

Aktion. Der introvertierte Beuys hat aufgehört zu

existieren" (Stachelhaus). Beuys sagte kurz und bündig:

"Wo ich bin, ist Akademie". Nach einer Auseinandersetzung

beim Festival der neuen Kunst am 20. Juli 1964 in der

Aula der Technischen Hochschule Aachen, bei der der blutiggeschlagene

Beuys ein Kruzifix hochhält, soll der damalige Bundespräsident

Heinrich Lübke gegenüber dem Düsseldorfer

Kultusminister geäußert haben, ein solcher

Mann könne doch nicht Professor sein. Beuys wird

jedenfalls nicht Beamter, sein Dienstvertrag als angestellter

Professor wird von Zeit zu Zeit verlängert.

Vor dem

Hintergrund der Auseinandersetzungen um den Schahbesuch

Anfang Juni 1967 in Berlin und dem Tod des Studenten Benno

Ohnesorg gründet Beuys einige Monate danach die "Deutsche

Studentenpartei" (später umbenannt in "Fluxus

Zone West"), die so heiße, weil jeder Mensch

ein Student sei, und die als "Partei gegen Parteien"

zu verstehen sei. Mit seiner Studentenpartei, zu deren

Mitbegründern auch der Beuys-Schüler und AStA-Sprecher

Johannes Stüttgen gehört, arbeitet Beuys auf

eine Umstrukturierung der Akademie im Sinne des "erweiterten

Kunstbegriffs" hin und provoziert damit beträchtlichen

Widerstand bei einem großen Teil der Akademieprofessoren,

die schließlich im November 1968 ihr Manifest gegen

Beuys verfassen und ihm das Vertrauen entziehen.

Ein halbes

Jahr davor war es an der Kunstakademie zu einer krisenhaften

Zuspitzung gekommen. Die Beuys-Schüler Chris Reinecke und Jörg Immendorff hatten die "Lidl"-Akademie

gegründet. Ihr Ziel unter anderem: Künstlerische

Arbeit in der Öffentlichkeit, Erweiterung des Bewußtseins

aller. Im Flur der Kunstakademie stellen Studenten ein

Papphaus auf, die "Lidl"-Klasse, in der Informationen

und Arbeitsanweisungen ausgegeben werden. Als Ziel der

Aktion ist die Umstrukturierung der Düsseldorfer

Kunstakademie im Beuysschen Sinne unverkennbar. Professoren

werden nicht gefragt, die Studenten nehmen sich das Recht,

ihr Leben und ihr Lernen selbst zu gestalten. Der Direktor

der Kunstakademie, Eduard Trier, widersetzt sich dem Ansinnen

der "Lidl"-Leute, die Akademieräume bei

allen Veranstaltungen für die Öffentlichkeit

ohne Einschränkung zu öffnen. Er weigert sich,

einer für den Mai 1969 geplanten internationalen

Arbeitswoche der "Lidl"-Akademie Arbeitsräume

zur Verfügung zu stellen. Beuys und zwei weitere

Professoren bieten ihre Klassenräume an, worauf Direktor

Trier die "Lidl"-Arbeitswoche untersagt und

Immendorff Hausverbot erteilt. Die nun illegale "Anti-Akademie

im Schoß der Akademie" (Thwaites) geht im Raum

von Beuys weiter, worauf Trier am 5. Mai die Polizei ruft.

Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze und am

7. Mai fordert Direktor Trier die "Lidl"-Anhänger

definitiv auf, das Akademiegebäude zu verlassen.

Als die Lage sich zuspitzt, wird Beuys gerufen, dem es

in einer Vollversammlung gelingt, die "Lidl"-Studenten

zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen, so dass die

präsente Polizei nicht eingreifen muss.

Reinecke und Jörg Immendorff hatten die "Lidl"-Akademie

gegründet. Ihr Ziel unter anderem: Künstlerische

Arbeit in der Öffentlichkeit, Erweiterung des Bewußtseins

aller. Im Flur der Kunstakademie stellen Studenten ein

Papphaus auf, die "Lidl"-Klasse, in der Informationen

und Arbeitsanweisungen ausgegeben werden. Als Ziel der

Aktion ist die Umstrukturierung der Düsseldorfer

Kunstakademie im Beuysschen Sinne unverkennbar. Professoren

werden nicht gefragt, die Studenten nehmen sich das Recht,

ihr Leben und ihr Lernen selbst zu gestalten. Der Direktor

der Kunstakademie, Eduard Trier, widersetzt sich dem Ansinnen

der "Lidl"-Leute, die Akademieräume bei

allen Veranstaltungen für die Öffentlichkeit

ohne Einschränkung zu öffnen. Er weigert sich,

einer für den Mai 1969 geplanten internationalen

Arbeitswoche der "Lidl"-Akademie Arbeitsräume

zur Verfügung zu stellen. Beuys und zwei weitere

Professoren bieten ihre Klassenräume an, worauf Direktor

Trier die "Lidl"-Arbeitswoche untersagt und

Immendorff Hausverbot erteilt. Die nun illegale "Anti-Akademie

im Schoß der Akademie" (Thwaites) geht im Raum

von Beuys weiter, worauf Trier am 5. Mai die Polizei ruft.

Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze und am

7. Mai fordert Direktor Trier die "Lidl"-Anhänger

definitiv auf, das Akademiegebäude zu verlassen.

Als die Lage sich zuspitzt, wird Beuys gerufen, dem es

in einer Vollversammlung gelingt, die "Lidl"-Studenten

zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen, so dass die

präsente Polizei nicht eingreifen muss.

Immendorff

setzt die Internationale Arbeitswoche in einem Zelt vor

der Kunstakademie fort. Auf Anordnung des Wissenschaftsministers

wird die Akademie für fünf Tage geschlossen.

Immendorff

setzt die Internationale Arbeitswoche in einem Zelt vor

der Kunstakademie fort. Auf Anordnung des Wissenschaftsministers

wird die Akademie für fünf Tage geschlossen.

Nachdem

die Akademieprofessoren im November 1968 Beuys ihr Vertrauen

entzogen hatten, setzte der Akademieprofessor Norbert

Kricke mit einem Artikel in der ZEIT vom 20. Dezember

1968 nach. Krickes Polemik gegen Beuys soll hier in vollem

Wortlaut wiedergegeben werden, weil der Text mit seiner

Zuspitzung die eigenartige und einzigartige Stellung von

Beuys im Gefüge der Akademie viel mehr noch als das

Professorenmanifest in der Spiegelung eines Gegners atmosphärisch

verdichtet:

"Der

Fall Beuys ist kein Fall, vielmehr ist er eine elende

Geschichte vom grotesken Eifer schneller Skribenten, mangelhaft

und einseitig informiert, zu eilig, zu schwärmend,

zu viel Trompete, zu viel auf die Pauke. Es gibt eben

doch viel mehr Werber und Publizisten als kritische Geister

im Lande, und das beunruhigt mich.

Warum alarmiert

Beuys die Presse, warum spielt er verfolgt? Es ist gar

nicht verwunderlich, wenn sich Künstler, die im gleichen

Hause lehren, belästigt und geelendet fühlen

durch Beuys, der mit telepathischen Aktionen und metaphysischem

Fanatismus die Akademie benutzt, um sich zu zelebrieren,

um sich zu verwirklichen, um Stimmen zu sammeln für

seine Zwecke.

Die ersten

Opfer dieser Taktik waren die Professoren selber. Beuys

konnte ihnen seit Jahren suggerieren, sich rückhaltlos

für seine Verbeamtung einzusetzen. Halb in Trance

wiederholten zwanzig Hochschullehrer eine Solidaritätskundgebung

nach der anderen für ihren Kollegen - nicht so der

Schreiber.

Erst vor

kurzem erwachte die Lehrerschar, fast die Hälfte

stellte sich gegen Beuys, und da überfiel ihn die

Angst. Er lief von Presse zu Presse und fand manche bereit,

in seine Dienste einzutreten.

Was

kümmerten die Kritiker Strelow und Jappe allseitige

Information, Vollständigkeit der Tatsachen?

Was

kümmerten die Kritiker Strelow und Jappe allseitige

Information, Vollständigkeit der Tatsachen?

Das meiste

wurde inzwischen richtiggestellt, Falsches ausgeräumt

und Fehlendes ergänzt. Was bleibt, ist das Schwärmen,

die kritiklose Begeisterung. Ich dämpfe die Trompete

von Herrn Jappe, ich kann nicht dafür, wenn er nicht

darüber nachdenkt, was pädagogische Tätigkeit

und Wirkung sind. Ich kann nicht dafür, wenn er die

Vielzahl der Schüler als Beweis dafür ansieht,

dass der Lehrer gut sein muss. Herr Jappe kann aber dafür,

dass er Jünger für Schüler und einen Prediger

für einen Pädagogen hält.

Dieser Unterschied

hätte schon im geistigen Vorfeld von Herrn Jappes

schneller Feder geklärt sein sollen. Es ist nicht

pädagogisch, jungen künstlerischen Menschen,

unsicher und tastend im eigenen Wuchs, Patentschlüssel

fürs Leben zu geben, mit denen sie doch nur die Schlösser

öffnen, die der Meister selbst gebaut hat.

Schwarm,

Rausch und gemeinsame Heilsgesänge sollte man nicht

verwechseln mit künstlerischer Arbeit, die Lehrende

und Lernende betreiben, mit dem freien geistigen Spiel,

mit dem Dialog, der dem jungen Künstler hilft, seine

Persönlichkeit zu bilden.

Beuys und

seine Schüler schwärmen. Fanatisierte Jünger

des Meisters durchlaufen die Akademie wie ferngelenkte

Medien, tuscheln und rascheln und zeigen eine insektenhafte

Aktivität, sind clever, eifrig und emsig wie Maos

kleine Chinesen.

Es ist

ein reges Getue, das kann man wohl sagen, auf Fluren,

in Klassen, auf Treppen, in Aula und Mensa, an Wänden

und Türen all over: Beuys, seine Partei, halb auch

sein AstA, wenig von Kunst.

Dieses Gewispere

in der Akademie, das Hin und Her, das Auseinanderlaufen,

sich in Ecken sammeln, das An- und Abschwellen von Geräuschen,

das Presse-rein und Presse-raus, die Zettelwirtschaft

- all das ist nicht schlecht. Es hat etwas Phantastisches

und unterbricht in reizvoller Lebendigkeit das  Pathos

unseres Hauses. Nicht ohne Spaß zu sehen, wie Pförtner

und Bedienstete mit sogenanntem gesunden Menschenverstand

dieser Sache begegnen, Finger an die Schläfe legen,

Augen hoch zum Himmel.

Pathos

unseres Hauses. Nicht ohne Spaß zu sehen, wie Pförtner

und Bedienstete mit sogenanntem gesunden Menschenverstand

dieser Sache begegnen, Finger an die Schläfe legen,

Augen hoch zum Himmel.

Beuys liebt

die Akademie, er liebt sie auf seine Art, doch mich macht

es nachdenklich, wenn ein Künstler von heute nicht

ohne Gefolgschaft und bergende Institution leben kann,

wenn er die Akademie als Zuflucht und Heim benutzt und

sich an sie klammert. Er braucht sie und gebraucht sie.

So sieht er also aus, "der westdeutsche Avantgardist

und mutigste Künstler unserer Zeit", er spannt

sie alle für sich ein, Galeristen, Kirchenfürsten,

Presse, Rundfunk, Fernsehschau fordern seine Verbeamtung.

Angst scheint

seine Triebkraft zu sein, sie sitzt tief und überall

bei ihm: Technik ist böse, Heute ist böse, Autos

sind schrecklich, Computer unmenschlich, Fernseher auch,

Raketen sind furchtbar, Atome gespalten zerrütten

die Welt, Flucht in das Gestern, Besserung der Menschen,

Sehnsucht nach rückwärts: altes Gerät,

Kordeln mit Gebündeltem, Staub und Filz, Befettetes,

Wachs und Holz, mürbes Gewebe, Trockenes und Geschmolzenes,

alles serviert er grau, braun und schwarz wie dunkel gewordene

alte Gemälde, Museumsstaub, Museumsgeruch an allen

Objekten schon bei der Entstehung, dämmrig und wenig

belüftet die Welt seiner Dinge; dauerndes Spiel,

Versteck im Versteck, Wachs auf der Kiste, Fett im Eck,

in den Teppichrollen qualvoll lange drinnen bleiben: Er

nimmt es auf sich für uns alle. Das ist sein Anspruch:

Vertreter im Leiden, er spielt den Messias, er will uns

bekehren, er will die Akademie die Rolle der Kirchen übernehmen

lassen - das ist für mich sein Jesus-Kitsch.

Die ersatzkünstlerische,

ausweichende, formlose Sendung und Heilandsmanier steigert

sich ins Unerträgliche. Auch die Politik soll besser werden, nicht mehr lügen, Wahrheit

sagen, Gutes tun und Händchen halten. Phrasen zur

Verbesserung, Heilsverkündung, Nächstenliebe.

Politik soll besser werden, nicht mehr lügen, Wahrheit

sagen, Gutes tun und Händchen halten. Phrasen zur

Verbesserung, Heilsverkündung, Nächstenliebe.

Anders

der Künstler in seinen Aktionen: Hasenschlachten,

Blutgeschmiere im Gesicht und an die Wände, und zum

Hasen selbst verwandelt nimmt Kontakt er auf zum "Geist".

Spiritismus und Beschwörung, Opferszenen vor den

Heiden, all dieses ist Ausdruck seiner Sehnsucht nach

Vergangenheit, die ihn befreit vom Druck und der Bedrohung,

wie er sie durch die Gegenwart zu erfahren glaubt. Er

kommt vom linken Niederrhein, der auch seine geistige

Heimat geblieben ist.

Wie weit

gefasst, wie künstlerisch sind Rauschenberg und Oldenburg,

wie viel größer das künstlerische Volumen,

wie viel lebendiger die Intelligenz bei Dali und Tanguy,

wie viel mehr Mut, wie groß ihr Humor. Wir fliegen

und haben das Auto, es rechnen die Computer, wir landen

auf dem Mond - all das ist garnichts?

Kunst bringt

uns Neues, Beuys bringt Altes. Wenn unsere Welt aus seinen

Materialien gebaut wäre, sie wäre aus Pappe,

Filz und Papier und geistig noch mehr von gestern. Nicht

ein Phänomen unseres Jahrhunderts hat er in Form

gebracht - Weltanschauung, Gruppengeist, Gemeinschaftsfieber

gelten nicht für Form, die er uns schuldig bleibt.

Er gibt von allem ein bisschen, vom Kalten, vom Warmen,

vom Kreuz und vom Blut, vom Guten, vom Bösen - und

alles ganz sentimental. Beuys ist kein Fall, wenigstens

kein künstlerischer, er scheint ein Fall zu sein

für Soziologen, Politologen, Theologen, Mythologen

- and last but not least Beamtologen."

Soweit

Krickes Polemik in der ZEIT.

Als

1971 an der Düsseldorfer Kunstakademie wieder 142

Bewerber für das künstlerische Lehramt nicht

angenommen werden, nimmt Beuys im August 1971 alle abgewiesenen

Studienbewerber für ein Probesemester auf. Er schreibt

an Direktor Trier: "Jeder Versuch, unserer Klasse

einen Aufnahmemodus vorzuschreiben, weisen wir jetzt und

in Zukunft als rechtswidrigen Eingriff in die Lehrfreiheit

zurück. Das gilt auch für jede Vorschrift bezüglich

der Schülerzahl unserer Klasse. (Die Akademie ist

frei.) Dasselbe gilt für jede andere Vorschrift,

die das Prinzip dieser Freiheit antastet. Es ist also

möglich, dass ein Lehrer, der dazu willens ist, 142

Studenten zusätzlich aufnimmt, obgleich andere -

beamtete Lehrer - sich schon mit sechs Schülern oder

ähnlichen Zahlen ausgelastet fühlen. Kapazitätsfragen

der Akademie, Raummangel, Hauspersonalmangel, Lehrmittelmangel,

Lehrermangel etc. haben im Zusammenhang mit einer Aufnahmeregelung

nichts zu suchen. Für diese Mangelerscheinungen tragen

die zuständigen Behörden, ihre Beamten und letztlich

die über die Köpfe der Mehrheit hinwegherrschenden

Parteipolitiker den Betroffenen und dem ganzen Volk gegenüber

die volle Verantwortung. Der Numerus clausus ist grundrechtswidrig

und keine sachgerechte Lösung der Kapazitätsprobleme

..."

Als

1971 an der Düsseldorfer Kunstakademie wieder 142

Bewerber für das künstlerische Lehramt nicht

angenommen werden, nimmt Beuys im August 1971 alle abgewiesenen

Studienbewerber für ein Probesemester auf. Er schreibt

an Direktor Trier: "Jeder Versuch, unserer Klasse

einen Aufnahmemodus vorzuschreiben, weisen wir jetzt und

in Zukunft als rechtswidrigen Eingriff in die Lehrfreiheit

zurück. Das gilt auch für jede Vorschrift bezüglich

der Schülerzahl unserer Klasse. (Die Akademie ist

frei.) Dasselbe gilt für jede andere Vorschrift,

die das Prinzip dieser Freiheit antastet. Es ist also

möglich, dass ein Lehrer, der dazu willens ist, 142

Studenten zusätzlich aufnimmt, obgleich andere -

beamtete Lehrer - sich schon mit sechs Schülern oder

ähnlichen Zahlen ausgelastet fühlen. Kapazitätsfragen

der Akademie, Raummangel, Hauspersonalmangel, Lehrmittelmangel,

Lehrermangel etc. haben im Zusammenhang mit einer Aufnahmeregelung

nichts zu suchen. Für diese Mangelerscheinungen tragen

die zuständigen Behörden, ihre Beamten und letztlich

die über die Köpfe der Mehrheit hinwegherrschenden

Parteipolitiker den Betroffenen und dem ganzen Volk gegenüber

die volle Verantwortung. Der Numerus clausus ist grundrechtswidrig

und keine sachgerechte Lösung der Kapazitätsprobleme

..."

Das Wissenschaftsministerium

reagiert prompt und erklärt, die 142 Bewerber werden

in Düsseldorf keine Zulassung erhalten. Das Ministerium

werde ihnen ein Studium an einer geplanten Entlastungsakademie

im westfälischen Raum (Münster) anbieten.

Beuys kämpft

weiter um die Zulassung der 142 Bewerber und besetzt am

15. Oktober 1971 mit einer Studentengruppe das Sekretariat

der Akademie, wobei er die Herausgabe von Studienbüchern

verlangt. Nach Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium

und gewissen Zusagen räumen Beuys und die Studenten

das Sekretariat.

Im Sommer

1972 wiederholt sich das Spiel. 125 Studienbewerber werden

abgewiesen. Beuys erklärt umgehend, er werde allen

125 abgelehnten Studenten Gelegenheit zur Aufnahme in

ein Probesemester seiner Klasse geben.

Das

Wissenschaftsministerium fordert Ende August 1972 Unterlassung,

Beuys wiederum erklärt in einem offenen Brief vom

5. Oktober 1972, es sei unzulässig, andere Gesichtspunkte

als Anlage und Neigung der Schüler für die Aufnahme

in bestimmten Schulen gelten zu lassen. Er sei keineswegs

bereit, die hier erkennbaren Versäumnisse der Verantwortlichen

... ausgerechnet den benachteiligten jungen Menschen anzulasten.

Am 10. Oktober besetzt Beuys mit einer Studentengruppe

trotz einer Warnung des Wissenschaftsministeriums erneut

das Akademiesekretariat. Der Minister reagiert sofort.

Das

Wissenschaftsministerium fordert Ende August 1972 Unterlassung,

Beuys wiederum erklärt in einem offenen Brief vom

5. Oktober 1972, es sei unzulässig, andere Gesichtspunkte

als Anlage und Neigung der Schüler für die Aufnahme

in bestimmten Schulen gelten zu lassen. Er sei keineswegs

bereit, die hier erkennbaren Versäumnisse der Verantwortlichen

... ausgerechnet den benachteiligten jungen Menschen anzulasten.

Am 10. Oktober besetzt Beuys mit einer Studentengruppe

trotz einer Warnung des Wissenschaftsministeriums erneut

das Akademiesekretariat. Der Minister reagiert sofort.

"Düsseldorf,

den 10. Oktober 1972

Mit Schreiben

meines Vertreters vom 6.10.1972 sind Sie bereits darauf

hingewiesen worden, daß die Besetzung des Sekretariats

der Staatlichen Kunstakademie den strafrechtlichen Tatbestand

des Hausfriedensbruchs erfüllt und ich nicht gewillt

bin, solche strafbaren Handlungen hinzunehmen. In diesem

Schreiben ist Ihnen auch bereits eröffnet worden,

daß ich mich, sollte dies dennoch geschehen, zu

einer sofortigen Auflösung des Dienstverhältnisses

zum Lande Nordrhein-Westfalen genötigt sehen würde.

Trotz dieses Schreibens haben Sie heute seit 11 Uhr das Sekretariat mit etwa 60 bis 80 Personen besetzt

und weder den in meinem Auftrag gegebenen Hinweis meines

zuständigen Abteilungsleiters Ministerialdirigent

von Medem noch meine Ihnen um 14 Uhr zugeleitete Aufforderung

auf unverzügliche Räumung des Sekretariats befolgt.

Dieses Verhalten ist mit Ihren Pflichten als Landesbediensteter

und Professor der Staatlichen Kunstakademie unvereinbar.

Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses kann dem

Lande Nordrhein-Westfalen nicht mehr zugemutet werden.

Ich kündige daher mit sofortiger Wirkung gemäß

§ 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches den mit

Ihnen am 12. März 1969 abgeschlossenen Dienstvertrag.

Gleichzeitig fordere ich Sie erneut unter Hinweis auf

die Bestimmungen des Strafgesetzbuches auf, das Sekretariat

der Staatlichen Kunstakademie sofort zu räumen.

Uhr das Sekretariat mit etwa 60 bis 80 Personen besetzt

und weder den in meinem Auftrag gegebenen Hinweis meines

zuständigen Abteilungsleiters Ministerialdirigent

von Medem noch meine Ihnen um 14 Uhr zugeleitete Aufforderung

auf unverzügliche Räumung des Sekretariats befolgt.

Dieses Verhalten ist mit Ihren Pflichten als Landesbediensteter

und Professor der Staatlichen Kunstakademie unvereinbar.

Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses kann dem

Lande Nordrhein-Westfalen nicht mehr zugemutet werden.

Ich kündige daher mit sofortiger Wirkung gemäß

§ 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches den mit

Ihnen am 12. März 1969 abgeschlossenen Dienstvertrag.

Gleichzeitig fordere ich Sie erneut unter Hinweis auf

die Bestimmungen des Strafgesetzbuches auf, das Sekretariat

der Staatlichen Kunstakademie sofort zu räumen.

gez. Johannes

Rau

Minister

für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen"

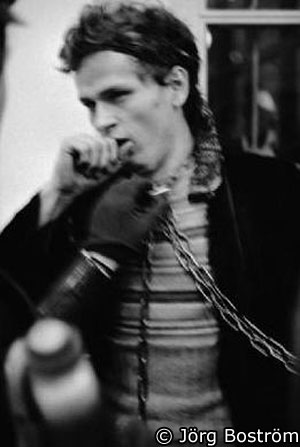

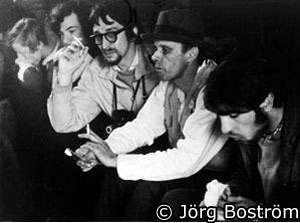

Alle Fotos:

Jörg Boström

Text in Anlehnung

an Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, Econ Taschenbuch

im Ullstein Taschenbuchverlag, 2001

Fortsetzung